- SALINES (ROCHES)

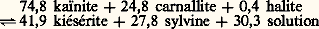

- SALINES (ROCHES)Les roches salines naissent de processus chimiques qui se réalisent dans des conditions voisines de la normale. On en exclut habituellement les paragenèses d’origine hydrothermale.La condensation à l’air libre de gaz volcaniques en efflorescences constitue un mode de genèse des roches salines très particulier. Dans tous les autres cas, celles-ci, tout comme les dépôts réalisés artificiellement dans les salins [cf. MARAIS ET VASIÈRES], résultent d’une cristallisation aux dépens de solutions aqueuses. Les sels (chlorures, sulfates, carbonates) précipitent dans des nappes d’eau libre, pour sédimenter en séquences stratifiées, ou bien cristallisent à partir d’eaux d’imbibition et forment soit des constituants secondaires des roches imbibées, soit des masses plus importantes comme les encroûtements des sols arides. L’étude des séries naturelles permet d’affirmer la prépondérance du fait sédimentaire, mais les facteurs de la précipitation sont variés et la diagenèse des dépôts est précoce. C’est pourquoi il est préférable, pour désigner les roches salines, d’éviter le terme « évaporites », qui implique la dominance du seul processus évaporatoire et escamote l’évolution des paragenèses.La sédimentation des sels obéit à des lois simples, car les facteurs biologiques restent ici modestes. Les dépôts qu’elle a fournis sont des indices précieux dans les essais de reconstitution des paysages passés. Ils jouent aussi un rôle important en tectonique [cf. DIAPIRISME] et en géologie pétrolière comme couverture de gisements, facteur de piégeage, indice d’un environnement favorable à la formation des hydrocarbures.Les sels correspondants présentent, en outre, un intérêt majeur pour l’industrie, avec la fabrication du plâtre, l’extraction de la halite (sel gemme), la production des engrais potassiques.1. Conditions générales de formationPrécipitation des sels et séquences salinesLa précipitation d’un sel s’effectue lorsque le produit des concentrations de ses composés ioniques atteint une valeur limite appelée produit de solubilité dépendant de la température et de la pression.Les processus sont variés, mais toujours plus ou moins associés: introduction d’ions nouveaux qui permettent la cristallisation de sels de faible solubilité; addition de nouveaux ions semblables à ceux qui sont déjà présents, ce qui déplace les équilibres; changements de température; extraction du solvant. Ce dernier facteur correspond à l’évaporation des saumures, dont la concentration doit atteindre une valeur telle que les autres facteurs puissent intervenir.Lorsqu’un sel précipite, le chimisme de la solution évolue: un autre sel pourra précipiter en constituant le second terme d’une séquence. Les successions les plus simples se réalisent alors quand les apports en ions sont négligeables par rapport au stock piégé dans le bassin et lorsque les domaines de précipitation des sels successifs ne se chevauchent pas trop. Les dépôts seront ainsi bien ordonnés et bien différenciés. En fait, il est exceptionnel de trouver des bassins qui correspondent à ce cas idéal, car les apports varient en fonction du climat et dépendent de la nature, du chimisme et de la position des tributaires du bassin.Les dépôts salins les plus communs sont fournis, de nos jours, par des dépressions continentales de faible extension. Mais on connaît des gisements, estimés à plusieurs centaines de milliers de kilomètres cubes, occupant des plates-formes dépourvues d’affleurements salins plus anciens susceptibles de les avoir alimentés. Seule une évaporation d’eaux d’origine marine peut expliquer leur présence. Ces gisements sont donc de caractère paralique. On est donc conduit à choisir comme modèle de séquence saline celle qui résulte de l’évaporation de solutions ayant la composition ionique de l’eau de mer actuelle.Sels obtenus par évaporation statique isotherme de l’eau de merLes concentrations moyennes, en moles pour 1 000 moles de H2O, des principaux ions dans l’eau de mer sont les suivantes: Na+, 8,57; Mg2+, 0,98; Ca2+, 0,19; K+, 0,18; Cl-, 10,00; S42-, 0,51; HC3-, 0,04.Le couple d’ions HC3--Ca2+ possède la solubilité la plus faible. Le premier sel déposé est l’aragonite (CaCO3). La quasi-totalité des ions HC3- est éliminée avant une réduction de moitié de la solution, mais seule une part des ions Ca2+ a été alors soustraite.Le précipité suivant est le gypse (CaSO4. 2H2O), lorsque la concentration atteint 3,35 fois celle de l’eau de mer. Le dépôt permet l’élimination totale des ions Ca2+.Lorsque le volume est réduit au dixième de sa valeur initiale, la halite (NaCl) commence à cristalliser, puis, pour des concentrations beaucoup plus fortes, les sels de magnésium et de potassium.La figure 1 schématise le modèle de l’évaporation, à 25 0C, d’une colonne d’eau de mer suffisante pour que 100 m de chlorure de sodium se déposent au-dessus de quelques décimètres de carbonates et de 4,8 m de gypse. Pour obtenir ces épaisseurs sans afflux nouveau, il faudrait évaporer une épaisseur de 8,5 km d’eau de mer, ce qui signale l’impossibilité d’un tel modèle. Le renouvellement de l’eau est nécessaire, mais ses vicissitudes introduiront de multiples perturbations dans la paragenèse théorique.Pour une température donnée, la séquence obtenue varie suivant la stabilité des précipités et en fonction des possibilités de réactions entre dépôts successifs. Dans les conditions naturelles, ces réactions sont en général possibles et la séquence type des sels d’origine marine devrait correspondre, après un début de diagenèse, à la colonne b. Au-dessus de 100 m de sel gemme, on rencontrerait donc de bas en haut: 7,5 m d’un mélange halite-kiésérite ; 23 m d’un mélange halite-kiésérite-carnallite ; 24,5 m de bischofite avec des traces des sels précédents.La figure 2 reproduit diverses séquences obtenues par évaporation statique d’eau de mer à des températures variées. Il convient de noter que la sylvine n’apparaît qu’aux basses températures et en petites quantités aux températures plus élevées: elle ne peut se former qu’à partir d’eaux plus pauvres en Mg2+ et S42- que l’eau de mer actuelle ou par des réactions secondaires en cours d’enfouissement.La sensibilité des séquences à la température oblige à une grande prudence dans l’étude des séries naturelles. En particulier, ce facteur devient dominant au cours de l’enfouissement, pendant lequel il induit des transformations profondes.Modifications des paragenèses au cours de l’enfouissementLes sels, surtout ceux de K et de Mg, sont sensibles aux pressions, mais beaucoup plus aux températures. Le passage d’une paragenèse à une autre est un phénomène net et brusque. À titre d’exemple, la réaction suivante (où les chiffres représentent des pourcentages-poids):

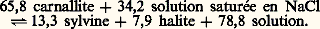

se produit à 72 oC.Les réactions de ce type sont réversibles, sauf si la solution est expulsée par la compaction. Dans ce cas, les fluides en transit peuvent réagir sur d’autres minéraux comme dans la réaction classique, qui s’effectue à 83 oC:

se produit à 72 oC.Les réactions de ce type sont réversibles, sauf si la solution est expulsée par la compaction. Dans ce cas, les fluides en transit peuvent réagir sur d’autres minéraux comme dans la réaction classique, qui s’effectue à 83 oC: Avec la progression de l’enfouissement apparaissent des paragenèses de plus en plus sèches, fossilisées par le départ des solutions qui, au cours de leur migration, transforment les séries traversées. Des minéraux cristallisent, qu’il est exclu de trouver dans des dépôts primaires. On conçoit donc que les spécialistes appellent «métamorphisme» ces transformations qui se font selon des modes identiques à ceux du métamorphisme classique. Seules diffèrent les températures.2. Principales catégoriesLes dépôts salins paraliquesLes exemples récents ou actuels de dépôts salins liés au domaine océanique sont toujours limités à des zones restreintes situées en bordure des océans sous climat aride. Le déficit en eau douce est compensé par un apport continu d’eaux marines, et les dépôts correspondent en gros aux sels fournis par l’eau de mer. Le voisinage du continent peut néanmoins perturber les rapports volumiques entre sels déposés, car interviennent les décharges des tributaires qui importent des ions d’origine continentale. En bordure des bassins, les dépôts carbonatés s’organisent en associations complexes: outre la présence banale d’aragonite et de calcite, la dolomite est fréquente, mais aussi les carbonates magnésiens. Les apports de sulfates provoquent, dans des eaux sursalées, la formation de sels à composants multiples, par exemple la polyhalite qui, en général, remplace le gypse par épigenèse.En fait, ces modèles actuels sont rares: sebkha côtières satellites du golfe Persique ou des côtes sud-orientales de la Méditerranée (sebkha el Melah de Zarzis en Tunisie), lagunes de la Californie mexicaine, Bocana de Virrila au Pérou, côtes de l’Australie.Les grands gisements fossiles ne peuvent s’expliquer que par la dominance des apports d’eaux marines: seule l’étude paléogéographique de ces bassins permet d’imaginer les modèles théoriques de genèse.Pour qu’un bassin paralique dépose des sels en grande quantité, deux conditions sont nécessaires:– L’évaporation est supérieure aux apports d’eau par les pluies et par les fleuves tributaires du bassin, le déficit étant compensé par des apports d’eau salée à partir d’un océan voisin. C’est le fait d’un facteur essentiellement climatique.– Les saumures sont piégées, au moins en partie, dans le bassin. Si des solutions peuvent migrer grâce à un courant de retour vers la mer ouverte, il faut que la quantité d’ions exportée soit inférieure au flux ionique superficiel venant de l’océan: la communication entre le bassin salin et la mer ouverte doit être restreinte. Ce facteur géométrique a conduit à la notion de barrière , seuil structural, ensemble de cordons littoraux, construction d’origine biologique comme un banc de récifs, ou de barrière dynamique lorsque le déficit en eau douce est suffisant pour que le flux compensateur interdise tout courant de retour.Il apparaît alors que les conditions idéales seront réalisées sous climat aride par un bassin épicontinental faiblement ouvert sur l’océan voisin.Une telle géométrie conduit à une dissymétrie obligatoire qui commande la nature des dépôts et leur répartition dans le bassin. Le schéma classique de L. L. Sloss (1953) permet de dégager les conditions de la sédimentation (fig. 3). En pleine mer, jusqu’au voisinage de la barrière, les dépôts sont marins avec des faunes normales de mer ouverte. Au niveau de la «barrière», du côté du bassin, des faciès pénésalins sont représentés par la précipitation des sels les moins solubles: c’est le domaine des carbonates (aragonite et dolomite) sous forme de sédiments fins, plus noirs vers le cœur du bassin. Au cœur même du bassin se placent les faciès salins , en général azoïques, avec du gypse et de la halite, et parfois des sels de potassium et de magnésium. Au voisinage du continent, les apports d’eaux douces et de sédiments détritiques donnent des faciès bordiers saumâtres ou pseudo-marins , les sédiments passant de formations deltaïques rouges à des argiles et à des carbonates, où une présence biologique peut se manifester par des espèces rares mais florissantes. Parfois, le drainage continental est très faible et les sels les plus solubles peuvent se déposer au voisinage même des rives. Ils sont alors discordants et souvent transgressifs sur la plate-forme, comme c’est le cas du Mésozoïque inférieur saharien, étudié par G. Busson (1968-1970). La répartition en plan des dépôts signale ainsi une séquence horizontale, particulière à un moment de l’histoire du bassin. L’évolution dans le temps s’inscrit dans une sédimentation verticale hiérarchisée en rythmes plus ou moins complets (fig. 1, 2 et 4).Les facteurs climatique, géométrique et dynamique interfèrent toujours. Leur jeu, dans certains cas, conduit à un équilibre qui peut bloquer le chimisme du bassin dans un domaine particulier de salinité et permettra, par exemple, des dépôts de gypse considérables sans que soit atteinte la sursaturation en halite. Les volumes, et encore moins les épaisseurs relatives, des divers sels ne sauraient refléter les rapports ioniques des constituants dissous dans les eaux du bassin.Toute modification de l’un des facteurs augmente ou diminue l’importance du courant de retour, ce qui modifie le type des dépôts en favorisant ou en inhibant la précipitation de certains sels. C’est ainsi qu’il est impossible d’obtenir les sels de potassium et de magnésium si les saumures correspondantes ne sont pas totalement piégées. (La subsidence différentielle de certains panneaux des plates-formes semble un facteur particulièrement actif dans ce piégeage.)Les dépôts salins continentauxCe sont de nos jours les dépressions continentales qui fournissent les dépôts salins les plus communs. Seul un souci d’actualisme allant de pair avec un manque d’imagination créatrice a donc fait longtemps admettre la «théorie désertique» de J. Walther comme seul hypothèse génétique des séries salines. Pourtant, les bassins continentaux ne donnent que des séries de maigre puissance, très sensibles à l’ablation, ce qui implique une espérance de survie très réduite.Deux types principaux de roches salines continentales correspondent à deux modes de genèse très différents.– Le dépôt de sels dans un certain horizon pédologique fournit des encroûtements qui s’organisent zonalement en formations calcaires-gypseuses-sulfatées, puis chlorurées sodiques, depuis les steppes humides jusqu’au désert franc.– Les sédiments de bassins endoréiques, sebkhas, playas et lacs sursalés, constituent le second type. Les paragenèses reflètent alors la nature chimique des bassins versants: elles sont très variées (cf. tabl. 1 et 2), étant le résultat d’un remaniement.Le Kara-Bogaz, diverticule en voie de comblement de la Caspienne (cf. mer CASPIENNE), est un exemple naturel classique de bassin continental lié à une étendue d’eau plus vaste par une communication à sens unique, mais plusieurs caractères en font un modèle chimique exceptionnel. En effet, les saumures sont très différentes de l’eau de mer normale et leur richesse en ions S42- et Mg2+ induit des dépôts très particuliers où interviennent les sulfates de potassium et de magnésium.3. Sédimentation saline et géologie historiqueLes principales époques de la sédimentation des selsLes dépôts salins sont distribués sur tout l’ensemble des temps géologiques, du Cambrien au Tertiaire, mais certaines époques se signalent par des formations beaucoup plus puissantes et beaucoup plus largement réparties. Les conditions optimales se réalisent au Cambrien, au Dévonien moyen, au Carbonifère moyen, au Permien et au Trias, au Jurassique supérieur et au Néocomien, de l’Éocène supérieur au Miocène. A. Meyerhoff (1970) remarque que ces épisodes alternent avec des périodes froides: glaciations éocambrienne, éosilurienne, carbonifère et quaternaire, refroidissement du Crétacé supérieur-Paléocène. Ils correspondent aussi à des périodes postorogéniques où des mers épicontinentales en transgression recouvrent des plates-formes. Il y aurait là une coïncidence favorable entre les deux facteurs géométrique et climatique nécessaires à la genèse des grandes séries salines.Signification paléoclimatique et paléogéographique des roches salinesLa présence de roches salines indique l’existence d’un déficit en eau douce pendant le temps du dépôt et pendant une période plus ou moins longue précédant le dépôt, mais il n’est pas nécessaire que ce déficit soit considérable, et un climat franchement aride n’est pas obligatoire.L’interprétation des séquences continentales est difficile, mais il est clair que les séries d’origine marine ne se forment que dans des bassins dont les communications avec la mer ouverte sont restreintes, sous un climat permettant un déficit sensible en eau douce. Pour la plupart des auteurs, cela semble indiquer une distribution climatique zonale de ces bassins. Or, à l’époque actuelle, il n’existe pas une symétrie parfaite des pays les plus secs de part et d’autre de l’équateur: dans l’Atlantique, le déficit atteint 150 cm/an entre 150 et 250 nord, 50 et 150 sud. C’est donc avec une extrême prudence qu’on utilisera les dépôts salins comme index éventuel de la position des pôles à une époque donnée, bien que leur répartition s’accorde globalement avec les idées actuelles sur la dérive des continents (cf. PALÉOGÉOGRAPHIE, fig. 2).Une séquence saline ne peut pas être utilisée comme critère bathymétrique au moment du dépôt, car rien n’exclut la possibilité d’une précipitation chimique dans une mer profonde: c’est ainsi que, si la géométrie du détroit de Gibraltar interdisait le courant de retour vers l’Atlantique, le déficit chronique en eau de la Méditerranée permettrait d’atteindre le dépôt généralisé du gypse en moins de 25 000 ans. D’ailleurs, l’estimation des vitesses de sédimentation des sels fournit des valeurs de 1 à 10 cm/an, beaucoup plus grandes que celles de la subsidence (0,1 à 2 mm/an), ce qui a conduit certains auteurs à penser que les séries salines épaisses n’ont pu se déposer que dans des bassins suffisamment profonds (800 à 900 m pour la mer de Zechstein; cf. PERMIEN).Enfin, la plupart des grandes séries connues correspondent à un envahissement de surfaces plus ou moins aplanies par une mer épicontinentale. Il n’est donc plus possible, en tenant compte des informations récentes, de considérer que les séquences salines soient des faciès régressifs.

Avec la progression de l’enfouissement apparaissent des paragenèses de plus en plus sèches, fossilisées par le départ des solutions qui, au cours de leur migration, transforment les séries traversées. Des minéraux cristallisent, qu’il est exclu de trouver dans des dépôts primaires. On conçoit donc que les spécialistes appellent «métamorphisme» ces transformations qui se font selon des modes identiques à ceux du métamorphisme classique. Seules diffèrent les températures.2. Principales catégoriesLes dépôts salins paraliquesLes exemples récents ou actuels de dépôts salins liés au domaine océanique sont toujours limités à des zones restreintes situées en bordure des océans sous climat aride. Le déficit en eau douce est compensé par un apport continu d’eaux marines, et les dépôts correspondent en gros aux sels fournis par l’eau de mer. Le voisinage du continent peut néanmoins perturber les rapports volumiques entre sels déposés, car interviennent les décharges des tributaires qui importent des ions d’origine continentale. En bordure des bassins, les dépôts carbonatés s’organisent en associations complexes: outre la présence banale d’aragonite et de calcite, la dolomite est fréquente, mais aussi les carbonates magnésiens. Les apports de sulfates provoquent, dans des eaux sursalées, la formation de sels à composants multiples, par exemple la polyhalite qui, en général, remplace le gypse par épigenèse.En fait, ces modèles actuels sont rares: sebkha côtières satellites du golfe Persique ou des côtes sud-orientales de la Méditerranée (sebkha el Melah de Zarzis en Tunisie), lagunes de la Californie mexicaine, Bocana de Virrila au Pérou, côtes de l’Australie.Les grands gisements fossiles ne peuvent s’expliquer que par la dominance des apports d’eaux marines: seule l’étude paléogéographique de ces bassins permet d’imaginer les modèles théoriques de genèse.Pour qu’un bassin paralique dépose des sels en grande quantité, deux conditions sont nécessaires:– L’évaporation est supérieure aux apports d’eau par les pluies et par les fleuves tributaires du bassin, le déficit étant compensé par des apports d’eau salée à partir d’un océan voisin. C’est le fait d’un facteur essentiellement climatique.– Les saumures sont piégées, au moins en partie, dans le bassin. Si des solutions peuvent migrer grâce à un courant de retour vers la mer ouverte, il faut que la quantité d’ions exportée soit inférieure au flux ionique superficiel venant de l’océan: la communication entre le bassin salin et la mer ouverte doit être restreinte. Ce facteur géométrique a conduit à la notion de barrière , seuil structural, ensemble de cordons littoraux, construction d’origine biologique comme un banc de récifs, ou de barrière dynamique lorsque le déficit en eau douce est suffisant pour que le flux compensateur interdise tout courant de retour.Il apparaît alors que les conditions idéales seront réalisées sous climat aride par un bassin épicontinental faiblement ouvert sur l’océan voisin.Une telle géométrie conduit à une dissymétrie obligatoire qui commande la nature des dépôts et leur répartition dans le bassin. Le schéma classique de L. L. Sloss (1953) permet de dégager les conditions de la sédimentation (fig. 3). En pleine mer, jusqu’au voisinage de la barrière, les dépôts sont marins avec des faunes normales de mer ouverte. Au niveau de la «barrière», du côté du bassin, des faciès pénésalins sont représentés par la précipitation des sels les moins solubles: c’est le domaine des carbonates (aragonite et dolomite) sous forme de sédiments fins, plus noirs vers le cœur du bassin. Au cœur même du bassin se placent les faciès salins , en général azoïques, avec du gypse et de la halite, et parfois des sels de potassium et de magnésium. Au voisinage du continent, les apports d’eaux douces et de sédiments détritiques donnent des faciès bordiers saumâtres ou pseudo-marins , les sédiments passant de formations deltaïques rouges à des argiles et à des carbonates, où une présence biologique peut se manifester par des espèces rares mais florissantes. Parfois, le drainage continental est très faible et les sels les plus solubles peuvent se déposer au voisinage même des rives. Ils sont alors discordants et souvent transgressifs sur la plate-forme, comme c’est le cas du Mésozoïque inférieur saharien, étudié par G. Busson (1968-1970). La répartition en plan des dépôts signale ainsi une séquence horizontale, particulière à un moment de l’histoire du bassin. L’évolution dans le temps s’inscrit dans une sédimentation verticale hiérarchisée en rythmes plus ou moins complets (fig. 1, 2 et 4).Les facteurs climatique, géométrique et dynamique interfèrent toujours. Leur jeu, dans certains cas, conduit à un équilibre qui peut bloquer le chimisme du bassin dans un domaine particulier de salinité et permettra, par exemple, des dépôts de gypse considérables sans que soit atteinte la sursaturation en halite. Les volumes, et encore moins les épaisseurs relatives, des divers sels ne sauraient refléter les rapports ioniques des constituants dissous dans les eaux du bassin.Toute modification de l’un des facteurs augmente ou diminue l’importance du courant de retour, ce qui modifie le type des dépôts en favorisant ou en inhibant la précipitation de certains sels. C’est ainsi qu’il est impossible d’obtenir les sels de potassium et de magnésium si les saumures correspondantes ne sont pas totalement piégées. (La subsidence différentielle de certains panneaux des plates-formes semble un facteur particulièrement actif dans ce piégeage.)Les dépôts salins continentauxCe sont de nos jours les dépressions continentales qui fournissent les dépôts salins les plus communs. Seul un souci d’actualisme allant de pair avec un manque d’imagination créatrice a donc fait longtemps admettre la «théorie désertique» de J. Walther comme seul hypothèse génétique des séries salines. Pourtant, les bassins continentaux ne donnent que des séries de maigre puissance, très sensibles à l’ablation, ce qui implique une espérance de survie très réduite.Deux types principaux de roches salines continentales correspondent à deux modes de genèse très différents.– Le dépôt de sels dans un certain horizon pédologique fournit des encroûtements qui s’organisent zonalement en formations calcaires-gypseuses-sulfatées, puis chlorurées sodiques, depuis les steppes humides jusqu’au désert franc.– Les sédiments de bassins endoréiques, sebkhas, playas et lacs sursalés, constituent le second type. Les paragenèses reflètent alors la nature chimique des bassins versants: elles sont très variées (cf. tabl. 1 et 2), étant le résultat d’un remaniement.Le Kara-Bogaz, diverticule en voie de comblement de la Caspienne (cf. mer CASPIENNE), est un exemple naturel classique de bassin continental lié à une étendue d’eau plus vaste par une communication à sens unique, mais plusieurs caractères en font un modèle chimique exceptionnel. En effet, les saumures sont très différentes de l’eau de mer normale et leur richesse en ions S42- et Mg2+ induit des dépôts très particuliers où interviennent les sulfates de potassium et de magnésium.3. Sédimentation saline et géologie historiqueLes principales époques de la sédimentation des selsLes dépôts salins sont distribués sur tout l’ensemble des temps géologiques, du Cambrien au Tertiaire, mais certaines époques se signalent par des formations beaucoup plus puissantes et beaucoup plus largement réparties. Les conditions optimales se réalisent au Cambrien, au Dévonien moyen, au Carbonifère moyen, au Permien et au Trias, au Jurassique supérieur et au Néocomien, de l’Éocène supérieur au Miocène. A. Meyerhoff (1970) remarque que ces épisodes alternent avec des périodes froides: glaciations éocambrienne, éosilurienne, carbonifère et quaternaire, refroidissement du Crétacé supérieur-Paléocène. Ils correspondent aussi à des périodes postorogéniques où des mers épicontinentales en transgression recouvrent des plates-formes. Il y aurait là une coïncidence favorable entre les deux facteurs géométrique et climatique nécessaires à la genèse des grandes séries salines.Signification paléoclimatique et paléogéographique des roches salinesLa présence de roches salines indique l’existence d’un déficit en eau douce pendant le temps du dépôt et pendant une période plus ou moins longue précédant le dépôt, mais il n’est pas nécessaire que ce déficit soit considérable, et un climat franchement aride n’est pas obligatoire.L’interprétation des séquences continentales est difficile, mais il est clair que les séries d’origine marine ne se forment que dans des bassins dont les communications avec la mer ouverte sont restreintes, sous un climat permettant un déficit sensible en eau douce. Pour la plupart des auteurs, cela semble indiquer une distribution climatique zonale de ces bassins. Or, à l’époque actuelle, il n’existe pas une symétrie parfaite des pays les plus secs de part et d’autre de l’équateur: dans l’Atlantique, le déficit atteint 150 cm/an entre 150 et 250 nord, 50 et 150 sud. C’est donc avec une extrême prudence qu’on utilisera les dépôts salins comme index éventuel de la position des pôles à une époque donnée, bien que leur répartition s’accorde globalement avec les idées actuelles sur la dérive des continents (cf. PALÉOGÉOGRAPHIE, fig. 2).Une séquence saline ne peut pas être utilisée comme critère bathymétrique au moment du dépôt, car rien n’exclut la possibilité d’une précipitation chimique dans une mer profonde: c’est ainsi que, si la géométrie du détroit de Gibraltar interdisait le courant de retour vers l’Atlantique, le déficit chronique en eau de la Méditerranée permettrait d’atteindre le dépôt généralisé du gypse en moins de 25 000 ans. D’ailleurs, l’estimation des vitesses de sédimentation des sels fournit des valeurs de 1 à 10 cm/an, beaucoup plus grandes que celles de la subsidence (0,1 à 2 mm/an), ce qui a conduit certains auteurs à penser que les séries salines épaisses n’ont pu se déposer que dans des bassins suffisamment profonds (800 à 900 m pour la mer de Zechstein; cf. PERMIEN).Enfin, la plupart des grandes séries connues correspondent à un envahissement de surfaces plus ou moins aplanies par une mer épicontinentale. Il n’est donc plus possible, en tenant compte des informations récentes, de considérer que les séquences salines soient des faciès régressifs.

Encyclopédie Universelle. 2012.